介護職員の処遇改善加算について、以下のような疑問をお持ちではありませんか?

「そもそも処遇改善加算って何?」

「処遇改善加算の算定要件は?」

「処遇改善加算手当の対象職員は?」

また、処遇改善加算の手続きや取得する上での注意点を知りたい、介護事業所の管理者の方もいるでしょう。

本記事では、介護職に支給される処遇改善加算の概要や算定要件をわかりやすく解説します。処遇改善加算について簡単に学びたい方は、ぜひ本記事を参考にしてください。

この記事の内容

介護職員の処遇改善加算とは?

介護職員の処遇改善加算とは、介護職員の給与や待遇を改善するために、介護事業者へ支給される公的な加算制度です。人材確保や定着を目的とし、一定の条件を満たすことで介護報酬に上乗せされます。

2024年度の介護報酬改定では、介護職員の処遇改善が強化され、従来の「処遇改善加算」「特定処遇改善加算」「ベースアップ等支援加算」が一本化されました。これにより、事業者の手続き負担が軽減され、より効果的な賃上げに繋げやすくなりました。

また、全産業平均と比べて低い介護職の給与水準を引き上げるため、基本報酬の引き上げも実施。介護職員のキャリアアップ支援も推奨され、処遇改善とともに人材育成にも力を入れる動きが加速しています。

介護職員の処遇改善加算の算定要件

処遇改善加算の算定要件について、以下3つの項目別に解説します。

- キャリアパス要件

- 月額賃金改善要件

- 職場環境等要件

それぞれ具体的な内容を確認しましょう。

キャリアパス要件

まずは「キャリアパス要件」ですが、以下の5つに分けられます。

- キャリアパス要件Ⅰ

- キャリアパス要件Ⅱ

- キャリアパス要件Ⅲ

- キャリアパス要件Ⅳ

- キャリアパス要件Ⅴ

それぞれ解説します。

出典:「処遇改善加算」の制度が一本化(介護職員等処遇改善加算)され、加算率が引き上がります|厚生労働省

キャリアパス要件Ⅰ

「キャリアパス要件Ⅰ」は、キャリアパスの中でももっとも厳しい要件で、以下3つをすべて満たすことで加算の対象になります。

- 職務段階 を明確にし賃金体系を整備すること

- 資質向上の計画を策定し研修の機会を確保すること

- 経験もしくは資格等に応じて昇給の仕組みを設けること

上記の要件を満たした上で、根拠規程を書面で整備し、すべての介護職員に周知が必要です。

キャリアパス要件Ⅱ

「キャリアパス要件Ⅱ」は、以下のどちらかに関する具体的な計画を策定し、研修の機会を確保することが支給要件です。

- 研修機会の提供または技術指導などの実施(介護職員の能力評価も含む)

- 資格取得のための支援(勤務シフトの調整や休暇の付与、費用の援助など)

こちらも、根拠規程を書面で整備し、すべての介護職員に周知しなければいけません。

キャリアパス要件Ⅲ

「キャリアパス要件Ⅲ」を満たすためには、以下3つのうち、いずれかの仕組みを整備し、根拠規定を書面で整備することが必要です。

- 経験に応じた昇給制度

- 資格などに応じた昇給制度

- 定期昇給を判定する仕組み

こちらも、根拠規程を書面で整備し、すべての介護職員に周知する必要があります。

キャリアパス要件Ⅳ

「キャリアパス要件Ⅳ」は、技能のある介護職員のうち1人以上は、賃金改善後の賃金額が年額440万円以上を実現するための処遇改善加算です。

なお「経験・技能のある介護職員」とは「介護福祉士の資格を持ち勤続10年以上の介護職員」とされていますが、介護経験や職員のスキルなどを踏まえて、各事業者の裁量で設定可能です。

事業所の裁量に任せられている分、公平かつ納得感のある評価や給与制度の導入が求められるでしょう。

キャリアパス要件Ⅴ

「キャリアパス要件Ⅴ」を満たすためには、「一定以上の介護福祉士等」を配置することで、サービス提供体制強化加算や特定事業所加算などを算定している必要があります。

月額賃金改善要件

「月額賃金改善要件」 の算定では、処遇改善加算を受けるために、事業者が介護職員の給与を一定額以上引き上げる取り組みをしていることが求められます。

具体的には、以下の2つです。

| 月額賃金改善要件の種類 | 内容 | |

| 月額賃金改善要件① | 月額賃金改善要件Ⅰ 新加算Ⅳに相当する加算額の2分の1以上を、基本給又は決まって毎月支払われる手当の改善に充てること | |

| 月額賃金改善要件② | 旧介護職員等ベースアップ等支援加算に相当する加算額の3分の2以上を、基本給又は決まって毎月支払われる手当の改善に充てること | |

月額賃金改善要件は、職員の給与を継続的にアップさせる取り組みをしなければいけないため、要件の中では給与改善という目的が明記され、もっともわかりやすい内容になっています。

職場環境等要件

「職場環境等要件」 とは、介護職員の働きやすい職場環境を整備するための条件で、給与面以外の処遇を改善することが大切です。

主な取り組みには、以下のようなことが挙げられます。

- 働き方改革(休暇取得の促進やシフトの柔軟化など)

- キャリアアップ支援(研修制度の充実や資格取得支援など)

- 業務負担の軽減(ICT導入や介護ロボットの活用など)

なお、2025年度以降は、以下のような要件になっています。

| 職場環境等要件の種類 | 内容 | |

| 職場環境等要件① | 6つの区分ごとにそれぞれ1つ以上(「生産性向上」の区分は2つ以上)の取組を実施すること ※介護人材確保・職場環境改善等事業を申請する場合は適用されません | |

| 職場環境等要件② | 6つの区分ごとにそれぞれ2つ以上(「生産性向上」の区分は3つ以上かつ一部は必須)の取組をすること ※介護人材確保・職場環境改善等事業を申請する場合は適用されません | |

| 職場環境等要件③ | 情報公表システム等において実施した取組の内容について具体的に公表すること | |

要件を満たすために必要な具体的な取り組みは、厚生労働省の公式サイトで公開されているので、合わせてご覧ください。

処遇改善加算の対象職員

処遇改善加算の対象職員は、基本的には現場で働く「介護職員」です。しかし、実際はそのほかの職種も対象になるケースがあります。なぜなら、処遇改善加算の使い道を、事業所が担っているからです。

ただ、本来は介護職員の処遇改善するのが処遇改善加算の目的であり、ほかの職種に手当が支給されると、介護職員に支給される金額は少なくなります。

また、正社員だけなくパートや契約社員も支給の対象に含まれますが、正社員のみに支給している事業所も多くあります。

事業所が確実に処遇改善加算を支給しているかどうかは、毎月の給与明細を確認し、処遇改善加算がいくら入金されているか確認しておきましょう。

介護職員の処遇改善加算の手続きの流れ

処遇改善加算の手続きの流れは、以下の4ステップです。

- 加算取得の準備と計画書の作成

- 計画書を自治体に提出

- 加算適用後は取り組みの実施と給与改善

- 実績報告書の提出

処遇改善加算は、上記のような手続きを行わないと算定できないため、業務や給与改善を確実に行うためにも、適切な手順で申請することが大切です。

計画書については「厚生労働省のサイト」からExcelでダウンロード可能です。

厚生労働省の公式YouTubeでも、実際の計画書をもとに解説した動画があるので、そちらも参考にしてください。

介護職員の処遇改善加算を取得する上での注意点

ここでは事業所目線で、処遇改善加算を取得する上での注意点は、以下の3つです。

- 事業所ごとに異なる加算率を把握する

- 算定対象の事業所を確認する

- 処遇改善加算に関して職員に説明する

それぞれ詳しい内容を見ていきましょう。

事業所ごとに異なる加算率を把握する

処遇改善加算は、事業所の種類や提供する介護サービスによって加算率が異なります。加算には複数の区分があり、それぞれ要件も異なるため、自社の事業所がどの加算区分に該当するのかを把握しておきましょう。

同じ法人内でも事業所ごとに加算率が違うことがあるため、一括で考えずに個別に確認する必要があります。

以下の厚生労働省の公式サイトから、自分の事業所の加算率を確認しておきましょう。

算定対象の事業所を確認する

処遇改善加算は、すべての介護事業所が自動的に取得できるわけではなく、算定できる対象事業所が定められているため、事前に算定対象の事業所を確認しておきましょう。

たとえば、居宅介護支援事業所や福祉用具販売事業所などは、処遇改善加算の対象外です。

処遇改善加算は、介護福祉士をはじめ現場で働く介護職の改善が目的のため、介護職員の配置がない事業所は対象になっていないケースもあります。

処遇改善加算に関して職員に説明する

処遇改善加算を活用する際は、職員に対して適切に説明し、理解を得ることが重要です。

加算によってどのような処遇改善が行われるのか、給与や手当の増額がどのように適用されるのかを明確に伝えることで、職員の安心感につながります。何も説明がないままだと不公平感を生み、職員は事業所に対して不信感を抱くかもしれません。

説明不足が原因で不信感が生まれると、職員のモチベーション低下や離職のリスクにつながるため、丁寧な対応が必要です。

介護職員の処遇改善加算の計算方法

介護職員の処遇改善加算の計算方法は、以下のような式で求められます。

加算単位数=1カ月あたりの総単位数×サービス別加算率

こまかい計算方法は、事業所ごとに1ヶ月の単位数や加算率が異なるため、ここでは割愛しますが、上記のような式で求めていることは知っておくといいでしょう。

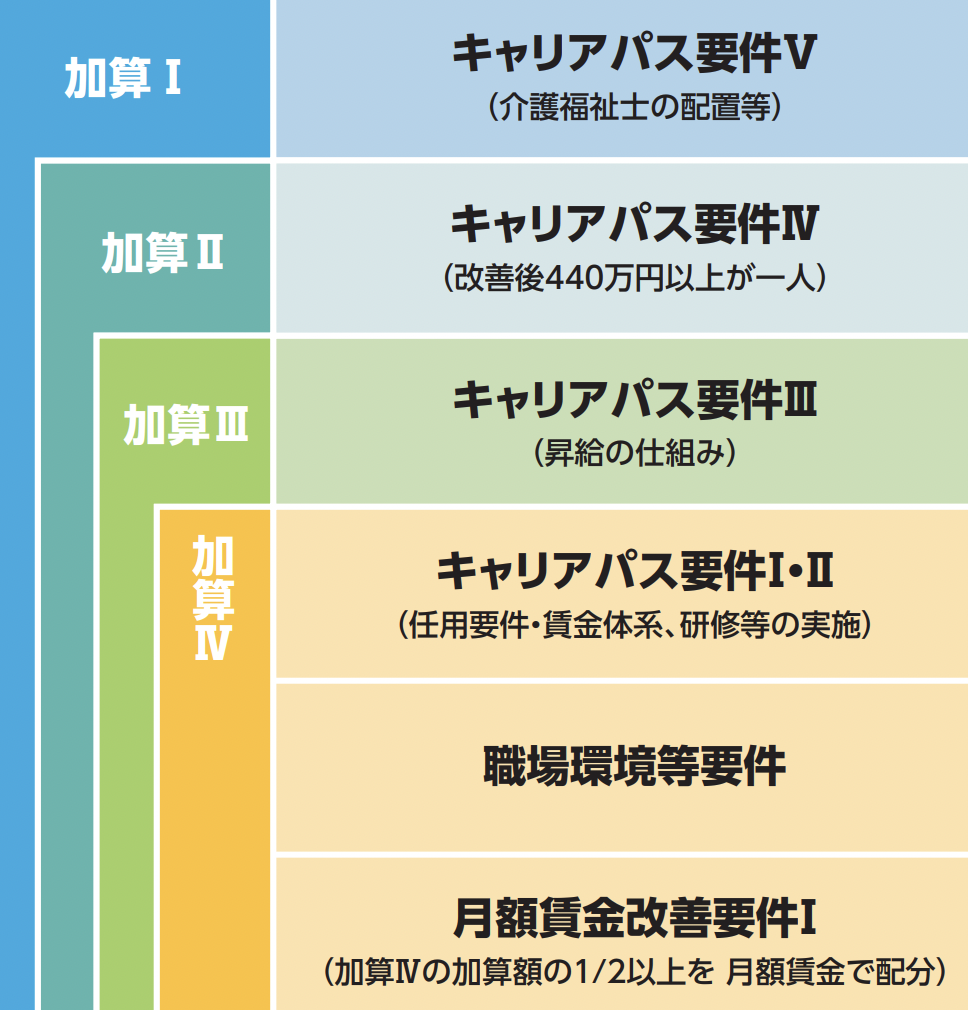

2025年度より、以下のような全体像になっており、加算Ⅰを取得すれば、介護福祉士でリーダークラスは年収440万以上を目指せるといったイメージです。

1ヶ月の加算額が算出されたり、対象となる介護職員の数を加算額に乗じます。対象となる職員の数は、事業所の裁量によって異なりますが、基本的には直接介護業務に関わる職員が対象になります。

算出された加算額は、給与や手当の増額、研修費用などに充てられます。

正確な計算を行うためには、加算率や対象職員数をしっかりと把握することが重要です。

処遇改善加算に対する現役介護職の意見

ここでは、SNSで公開されている、処遇改善加算に対する介護職の意見を紹介します。

研修費に充てて良いってなってるせいで、うちの処遇改善手当は、月に12000円しか貰えてないし😩国の元々の試算でいけば、1人少なくとも27000円位は行き渡るだろうって話だったのにな〜😩一体誰のための処遇改善加算なんだか…😩

— 万年貧乏介護士 (@w1PO1A7pHsltxIg) February 11, 2025

介護職の処遇改善手当が国から出るようになってありがたいけど、処遇改善手当があるのに最低時給の事業所があるって何なんだろうか。

— 亀市健太 (@888pooh3) February 18, 2025

時給以外で手当を払ってるのかな?

最大月37,000円らしいけど、時給に加算した方が公平で良いと思うんだけどなぁ。

ねぇ、弊社介護部長さん。

— たかちん@ENKL卒業生‼️ (@takachin416) February 1, 2025

勤続3年の社員には一時金がでる(処遇改善加算とは別に)と言っていましたが、3年8カ月経ちますが1円も振り込まれてませんよ。

手取りを増やすために手当を上げると言っていましたが、処遇改善手当を賞与扱いにしたから手取り下がりましたよ。

なあぜなあぜ?

次々悪くなるところ増えることが予想されてるのに、夜勤しないとまともな収入にもならん。処遇改善手当出ないから、病院勤務の介護。やってることは同じ+医療的知識も求められるのにね。治療であって介護じゃないが国の言い分。高齢者が入院したら何が必要だと思ってるんだろ。

— め☆み (@0704tmtm) February 22, 2025

介護の給与が低いっていうのは負荷に見合わないって意味か日勤非正規の場合

— ふじこ (@mimeko_f) February 15, 2025

処遇改善手当をどう分配するかは事業者に委ねられてるから、非正規には無くて正社員に多くぶち込まれてるとかあるあるなんだ〜

だからパートで介護は絶対やらん

処遇改善加算の支給方法は、事業所に委ねられているため、支給額が職場によって違ったり、パートには支給されなかったりといった不満の声があがっています。

また、介護職として働いていても、医療機関は対象外のため支給されないという現状も見えてきます。

介護職員の処遇改善加算に関するよくある質問

処遇改善加算に関するよくある質問は、以下の3つです。

- 職員ごとに金額の差をつけることは可能?

- 処遇改善加算手当は毎月もらえる?

- 配分方法を決めるコツはある?

それぞれ詳しい内容を見ていきましょう。

職員ごとに金額の差をつけることは可能?

処遇改善加算は、職員の給与に上乗せする形で支給されるため、職員ごとに金額の差をつけることは可能です。加算を適切に配分するためには、職員の職位や経験年数、役職、資格取得状況などをもとに、各職員の処遇改善額を決定するのが望ましいでしょう。

ただし、差をつける際には、事前に職員に説明し、公平性と透明性を保つことが重要です。たとえば、リーダー職や資格保持者には高い加算額を設定するといった場合です。職員間での不公平感を避けるためにも、事前に配分方法をしっかりと説明し、納得を得る努力をしましょう。

処遇改善加算手当は毎月もらえる?

加算額は、月々の介護サービス提供実績や、職員の給与計算に基づいて決まるため、支給されるタイミングは通常の給与支給日に合わせて毎月支払われるのが一般的です。ただし、年度ごとに加算額が見直されるため、増減はあります。

筆者も実際に毎月「処遇改善加算手当」が支給されていますが、多いときで8万円弱、少ないときで2万円弱と月によって異なります。処遇改善加算は賞与に含み一時金として支給される場合もあるため、事業所の分配方法を確認しておくことが重要です。

配分方法を決めるコツはある?

処遇改善加算の配分方法を決める際には、職員の業務負担や役割に応じた公平な配分をすることが重要です。配分のコツとしては、まず職員の役職や経験年数にもとづき、どの職員にどの程度の金額を割り当てるかを検討しましょう。

とくに、介護職員の リーダーや管理職、資格保持者などは加算額を、一般職員よりも増額するのが望ましいでしょう。ただし、あまりにも差をつけすぎると不公平感が顕著になるため、全体のバランスを考えながら、適度な差をつけることが求められます。

まとめ

介護職員の処遇改善加算は、介護職員の給与や働きやすい環境を整えるために重要な施策です。加算の取得には、キャリアパスや職場環境の改善、月額賃金の引き上げなど、複数の要件を満たす必要があります。

管理職の方は、事業所ごとの加算率や対象職員をしっかり確認し、職員に対して透明性を持った説明を行うことが重要です。

また介護職員の方は、自分の職場がどのような処遇改善加算を取得しているか把握し、適切に給与に反映されているか把握することが大切です。

「介護転職のミカタ」では、6万件の求人を保有しています。処遇改善加算を取得し、給与改善に努めている職場を積極的に紹介可能です。

転職の際は、専門のコンサルタントがサポートしてくれるため、安心して転職活動を進められます。サービス利用は無料なので、ぜひお気軽にご相談ください。

この記事を書いたのは・・・

津島 武志/Webライター

保有資格:介護福祉士/介護支援専門員/社会福祉士

業界17年目の現役介護職兼ケアマネージャー。

さまざまな介護系メディアでWebライターとしても活動し、多くの検索上位記事を執筆。

介護職以外に転職メディア「介護士の転職コンパス」や自身のライフスタイルや介護系コンテンツを発信するYouTubeチャンネル「かいご職TV」等を運営。