高齢者や障害者の方に食事を提供する場合、どのような食事がいいのか悩むことはありませんか。

噛む力や飲み込む力が低下しており、一般の人が食べる食事の提供が困難だと感じた場合、介護食を選択するといいでしょう。

本記事では、さまざまな種類がある介護食についてくわしく解説しています。

介護食についてよく知らなかったり、身近に介護食を必要とする人がいる方は、ぜひご一読ください。

この記事の内容

介護食とは

介護食とは、加齢や障害によって咀嚼機能や嚥下機能が低下している方でも、安全に食事ができるよう調理方法を工夫した食事のことをいいます。

高齢者や障害者の方は、その方それぞれの摂食機能に適した食事でないと誤嚥をする危険があります。

誤嚥とは、食べ物が本来通過するべき食道ではなく、なんらかの原因で誤って気管へ入ってしまうことをいいます。

原因としては、以下の3つの機能低下によるものが考えられます。

| 咀嚼機能 | 食材を細かくなるまでかみ砕く機能 | |

| 嚥下機能 | かみ砕いた食材を舌を使って、喉から胃に送るといった飲み込む力や機能 | |

| 摂食機能 | 口に入ってから食材と認識し、胃まで送り込む食べるといった機能 | |

誤嚥の心配から、食欲不振や食事摂取量の低下を招いてしまうこともあります。

そういった場合にあらわれる主な身体機能の症状は以下になります。

- 身体機能の低下

- 筋力量の減少

- 筋力低下

- 内臓機能の低下

- 風邪などを予防する免疫力の低下

- 認知機能の低下

- 栄養不良

誤嚥が起こった場合にも、上記の症状が現れたり、最悪の場合、誤嚥性肺炎を引き起こし、重篤な症状になることも考えられます。

介護食は、こういった症状を予防し、安全に栄養補給をするために工夫した食事です。

高齢者食と介護食の違い

よくきかれる介護食と似た食事に高齢者食があります。

高齢者食とは、特別に形態区分されている介護食とは違い、加齢に伴って変化する咀嚼機能や嚥下機能に合わせて、普通食に手間や工夫を加えて食べやすくした食事をいいます。

具体的には、食べやすい大きさに切ったり、かくし包丁を入れた食事や、水分量を多くして柔らかく煮込み、飲み込みやすくした食事などです。

食材自体の形状を変える介護食とは異なり、調理方法を工夫することで食べやすくしています。

高齢者食は、一般食に工夫を加えた食事のため、一般食と同様の献立が食べられます。

調理以外でも、盛り付けを工夫するなど、視覚からも食欲を刺激していけると良いでしょう。

介護食の形態【主食】

介護食の主食の種類について紹介します。

今回はご飯を例に説明していきます。

米飯(一般食・普通食)

米飯は、通常の水分量で炊いたご飯のことで、一般食や普通食とも呼ばれます。

筆者が働いていた施設では、ご入居者様より米飯の炊き方について、よく意見がありました。

米飯と一言でいっても、ご入居者様それぞれに好みのかたさがあります。

炊いたばかりの柔らかめの米飯が好みの方もいれば、少し時間がたった固めの米飯が好みの方もいます。

ですが、施設だと大きいガス炊飯器でたくさんの量を一気に炊くことが多かったので、それぞれの好みに合わせるのは大変でした。

それぞれのご利用者様のご意見を聞き、双方が納得される丁度いいかたさにするため、何度もアンケートをとり試行錯誤していました。

軟飯

軟飯は、米飯よりもやや水分量が多く粘度がある形態です。

お米の形はわかる程度に残し、飲み込みしやすいよう柔らかさを調整します。

炊飯器で炊く場合は、米と水を1:2~1:3に増やして炊きます。

使用する炊飯器によっては軟飯コースややわらかコースというメニューもあるため、自宅で調理する場合は活用してみましょう。

軟飯は、嚥下機能に問題はないが、咀嚼機能に支障がある方などに適しています。

また、米飯よりも柔らかく水分量が多いので、消化機能に不安がある方にもおすすめです。

全粥

全粥は、米と水を1:5の分量で炊いたものをいい、5倍粥といわれます。

見た目にも全粥は水分量が多く、咀嚼や嚥下ともに機能低下している方向けに提供されます。

全粥は鍋で調理すると、水分量や米の柔らかさが均等になりますが、全粥を炊飯器で炊く時は、お釜の中で炊き方にムラが出来る場合もあります。

筆者が勤務していた施設では、お米と水分がうまく混ざり合って炊かれず、分離してしまって反対に食べづらいという意見がきかれたこともありました。

全粥については、お米の柔らかさや水分との混ざり加減に注意をし、炊き上がりを確認してから提供することが大切です。

全粥ゼリー

全粥ゼリーとは、全粥をミキサーにかけ、ゼリー状に固めたものをいいます。

ゼリー状にする際に、市販のゼリー食専用商品を一緒に使用し調理します。

全粥ゼリーは、全粥よりもさらに飲み込みやすく、咀嚼機能はほとんど必要ありません。

また、ミキサーにかけているため、舌触りがなめらかで、のどごしもいいです。

全粥ゼリーを提供する方は、主に食事介助が必要であったり、食事時には見守りが必要な方が多いです。

介助者は、食事をされているご利用者様の様子を毎日観察し、全粥ゼリーが適切であるかを確認していきましょう。

ペースト粥

ペースト粥とは、全粥をミキサーにかけたり、裏ごしをすることで、お米の粒をしっかり潰した形態です。

ミキサーする際などに、水分量を少なめにして、粘り気をもたせるよう調理するのが特徴です。

嚥下機能はやや低下がみられ、口腔内の状態がよくない方向けの食事です。

ミキサー粥

ミキサー粥は、全粥の水分量を多くし、しっかりとミキサーにかけ、お米の粒がなくなるように調理したものです。

ペースト粥と調理方法は似ていますが、異なるところは使用する水分量です。

ペースト粥は水分量を少なくして粘度を高くし、もったりとした状態にしますが、ミキサー粥は、水分量を多くし、サラサラとした液体に近くしたものをいいます。

食事介助時の注意点は、ミキサー粥は、液体に近いのでサラサラしていますが、おかずと一緒に食べることによって浸透圧が高まり、さらにサラサラとしてしまうため、水分などにとろみを使用している方には、誤嚥の危険が高まることです。

食事摂取の際は、おかずをミキサー粥に混ぜてしまうのではなく、別々に口へ運ぶよう介助することをおすすめします。

ムース粥(ソフト)

ソフト食といわれる中の1つにムース粥があります。

ムース粥とは、全粥をミキサーや裏ごしをしてから、ゼラチンやゲル化剤を使用し、好きな形に成形し直す食事です。

ムース粥のいいところは、おいしそうな見た目に盛り付けできるところです。

視覚を刺激し、食欲を増進させる役割があるため、身体機能の低下によって食事を諦めている高齢者の方や、食事摂取量が低下している方には特におすすめです。

ムース粥は、好きな形に再度形成するため、調理の手間がかかります。

筆者が勤務していた施設では、ムース食を提供する場合は急なキャンセル対応などには料金が発生していました。

こういった手間のかかる食形態は、施設などの調理場で作っているわけではなく、購入したり、別の工場で調理して運ぶ場合もあるため、、利用する際は料金面についてもあわせて確認しておくといいでしょう。

介護食の形態【副食】

次に、副食の形態についてくわしく解説します。

副食とは、主菜、副菜などのおかず全般のことをいい、主食と違って使用する食材はざまざまあります。

調理方法もさまざまあるので、特に自宅で調理される場合はアレンジがききやすいでしょう。

では、1つずつみていきましょう。

一般食

一般食は、咀嚼・嚥下機能ともに問題なく、安全に食べられる方に提供する形態です。

柔らかく煮込んだり、小さく切ったりはされていないため、摂取動作に問題ないという評価の方に限られます。

筆者が勤務していた施設では、主に一般食を提供している方を外食にお連れしていることが多くありました。

外食は、代わり映えのない施設生活の中では、一大イベントです。

一般食が食べられるご利用者様は、外食にお連れしても問題なく、食事を楽しまれるため、希望が叶うよう対応していました。

「歯があるうちにおいしいものをたくさん食べたい!」

「来週歯を抜かなきゃいけないから、今のうちに固いせんべいを食べておく!」などの要望が出ることもあり、食事はご利用者様の生活の質の向上につながっていると実感しました。

一般食を提供するご利用者様の中には、「〇〇が食べたいからリハビリを頑張る!」と食事を目標に掲げて日々頑張られているご利用者様もいます。

一口大

一口大は、食材を2~3㎝程度にカットしたものです。

箸を使用している場合、食材をつかみそのまま一回で口に運ぶことができるよう配慮されています。

箸を細かく動かしたり、おかずを適度な大きさに切り分けたりすることが少し困難な方に提供します。

献立の内容がわかり、目で見ておいしそうに思える形態です。

粗刻み

粗刻みとは、刻み食と呼ばれる中の1つで、副食を約1.5㎝大の大きさに均一に包丁で刻んだ形態をいいます。

粗刻み食が必要なご利用者様は、やや咀嚼機能の低下がみられ、食事摂取時にむせ込みなどがみられる方などに検討される形態です。

見た目から食事の内容がわかる程度の形状であるため、献立を理解しながら食事をすることができます。

極刻み

極刻みは、粗刻みよりもさらに小さく刻んだ形態です。

約5㎜未満に包丁で刻み提供されるため、咀嚼機能が低下している人はもちろん、食事摂取動作に障害がある方に適しています。

極刻みになると、食材がばらつくため箸やフォークを使用するよりもスプーンを使用することが多くなります。

食材によっては、食べ物の上からとろみをかけ、食べやすくする場合もあります。

例えば、魚などのパサパサする食材には、だし汁にとろみをかけて提供されることがあります。

介助者は、ご利用者様が摂取されている時には必ず見守りが必要です。

ゼリー・ムース(ソフト)

ゼリー食やムース食は、副食をメニュー別にミキサーにかけ、なめらかにしてから、ゼラチンなどで好きな形に固めた形態です。

筆者が勤務していた施設では、魚をだし汁とあわせ、ミキサーでなめらかにし、ゼラチンを加えて魚の形に型取りをしたものが提供されていました。

厨房で上記の調理をおこなうのは手間が掛かりむずかしいため、レトルト食品のように真空パックにされており、温めて提供する場合がほとんどでした。

ゼリー食やムース食は、ミキサー食やペースト食よりも盛り付けがおいしそうにできることで食欲が向上します。

舌触りがなめらかで、すっと喉を通るため、誤嚥予防にもなります。

ペースト

ペーストは、主食の時と同様に水分量を少なくし、ミキサーにかけ、もったりと粘度がある状態にした形態です。

嚥下反射が弱い方や、寝たきりで要介護度が高い方に適している形態です。

ペースト食を提供する場合は、自分で食事摂取動作をすることが難しいご利用者様が多い傾向です。

そのため、介助者が食事介助をし、摂取してもらうことになります。

介助者は、ご利用者様の咀嚼の状態を観察しながら食べるペースに合わせ、焦らず介助をしましょう。

ミキサー

ミキサー食は、副食をメニュー別にミキサーをかけた形態です。

流動食と呼ばれることもあります。

水分量が多く、嚥下機能が弱くても摂取しやすい状態で提供されます。

提供されるミキサー食が、ご利用者様の摂取機能に合わず、サラサラしすぎている場合、ご利用者様それぞれにあった状態にするため、とろみ剤を使用することも多いです。

また、メニューによって時間が経つと、調理後よりもさらにサラサラとして飲み物のようになるものもあります。

そういった場合にも、飲み込みにくくなるため、とろみを使用し粘度をつけて対応をします。

介護食を安全においしく食べるための6つのポイント

介護食は、ご利用者様が安全に摂取できるように配慮された食事形態ですが、そこからさらに工夫することで、おいしく食べられるようなポイントを6つ紹介します。

- 食事前には正しい姿勢をとる

- 食事前に口腔内の準備運動をする

- 食事動作に適した食器を使用する

- 献立の種類を増やす

- おいしそうな盛り付けをする

- 専門店で既製品を購入する

食事前には正しい姿勢をとる

食事は、正しい姿勢で摂取しないと、誤嚥に繋がります。

咀嚼や嚥下機能に問題はなくても、背中が曲がっていたり、左右どちらかに傾いていたり、テーブルや椅子の高さが合わず、足が床についていなかったりと、体勢が悪ければ誤嚥のリスクになります。

筆者が勤務していた施設では、車椅子で食事をするのではなく、通常の椅子に座り直してから配膳する場合もありました。

車椅子は、足が床につかないため体が傾きやすかったり、座面と背もたれが直角であるため疲れてしまい、筋力が足りない高齢者や障害者は食事中に姿勢を崩しやすいです。

そのため、食事を始める前には、正しい姿勢を保持できるよう確認しましょう。

食事前に口腔内の準備運動をする

食事前には、口腔体操などをおこない、咀嚼機能や嚥下機能の活性化を図ってから配膳をします。

施設では、決まった口腔体操があり、毎食前の習慣になっています。

口腔体操は、実施することで安全な食事摂取ができるよう促す効果があります。

- 咀嚼機能の活性化

- 嚥下反射の向上

- 唾液の分泌促進

- 誤嚥リスクの減少

- 表情筋を動かすことで、会話を楽しみながら食事ができる

口腔体操は以下のような体操です。

- 大きく口をあけたり、閉じたりする

- 「あいうえお」と大きくゆっくり発音する

- 口腔内で舌を大きく動かす

- 咳き込む練習をする

口腔体操は、施設でも決まっておこなうメニューがある場合も多いので、ぜひ実施をしてみましょう。

食事動作に適した食器を使用する

食事摂取動作が困難な方には、その摂取機能に適した食具を利用しましょう。

食事は、介助してもらうよりも自分で食べたいと思う高齢者や障害者の方が多いです。

そういった方のために、食器やカトラリーを工夫し、できるだけ自己摂取ができるよう支援しましょう。

例えば、右上肢に麻痺があり、箸が持てない方は左手で自己摂取ができる方法を探すことが大切です。

左手でスプーンやフォークをにぎりやすくする自助具や、食べ物をすくいやすくするような一部分の壁が反り返っているお皿を使用するなど、対象者それぞれに適するものを提供し、見守っていきましょう。

献立の種類を増やす

自宅で介護食を調理する場合には、献立の種類を増やして食事が楽しみになるよう努めていきましょう。

食事形態によっては、調理方法に手間がかかり、さまざまな献立に適応することが難しかったり、一食でいくつもの種類を調理することが大変な場合もあります。

そういった場合は、一回の食事での品数を増やすよりも、メインのおかずのバリエーションを増やしてみることをおすすめします。

そうすれば、「今日のご飯は何だろうか。」と食事が楽しみになります。

おいしそうな盛り付けをする

食事は、視覚から刺激を受け食欲が増進されるため、盛り付けにもこだわってみましょう。

毎食同じ食器を使い、気を遣わず盛り付けるよりも、献立に見合った食器を利用してみましょう。

例えば、和食や中華料理や洋食というように料理の内容が引き立つような盛り付けをすることで、「おいしそう!早く食べてみたいな」というように食欲が増進します。

専門店で既製品を購入する

自宅で介護食を調理することは、時間も手間もかかるので、専門店で既製品を購入してみても良いでしょう。

高齢者や障害者のための、介護食を提供している専門店はたくさんあります。さまざまなお店のサンプルなどを試食し、好みの商品を見つけるのもおすすめです。

毎日ではなくても、数食をストックしておき、適宜提供してみましょう。

適切な介護食形態の判断方法

高齢者や障害者は、その人それぞれに食事摂取機能が異なるため、適切な介護食形態の判断をする必要があります。

その方法を紹介します。

- 担当医や歯科医に聞く

- 言語聴覚士に聞く

- ユニバーサルデザインフードやスマイルケア食を判断基準にする

1つずつみていきましょう。

担当医や歯科医に聞く

提供する食事形態を判断するためには、担当医師や歯科医に意見を頂き対応するのが、望ましいです。

介護職員やご利用者様の家族は専門知識がない場合が多いため、適切な食事形態を判断することができません。

嚥下や咀嚼の機能がどの程度保持されているかは、専門科の評価により決まります。

そういった評価に合わせて安全に食べられる食事形態で提供することが必要です。

筆者は担当のご利用者様が、それまで大きく口を開けて食べていたのに、だんだん食事摂取量が落ちてきたことが気になっていた時に、担当歯科医にみてもらいました。

担当として、食事摂取量の低下の原因は、歯にあるのではないかと感じたため、往診にこられた際に伺ってみました。

すると、奥歯に虫歯があり、抜歯をする必要があるとのことでした。

ご利用者様が「少し食べにくそうだな」「時々むせ込むようになってきたな」などと感じた際には、ご利用者様に何か健康上の問題が起こっている可能性があります。気になることは担当医師や歯科医に尋ねてみることをおすすめします。

言語聴覚士に聞く

食事形態を評価できる専門職として言語聴覚士もいます。

言語聴覚士とは、ことばによるコミュニケーションに問題がある方に専門的サービスを提供し、自分らしい生活を構築できるよう支援する専門職です。また、摂食・嚥下の問題にも専門的に対応します。

言語聴覚士は、上記で定義されているように、会話や摂食機能改善のためのリハビリテーションをおこなう専門職です。

そのため、高齢者や障害者が入居する施設や病院に配属されています。

言語聴覚士はリハビリテーションで咀嚼や嚥下機能の評価をするため、どういった食事形態なら安全に提供できるのか判断することができます。

筆者が勤務していた介護老人保健施設では、担当の言語聴覚士が定期的に食事の時間に見に来てくれ、食事前に口腔内のマッサージをしてくれたり、食べやすい姿勢のアドバイスをくれたり相談にのってくれていました。

言語聴覚士が配置されている介護施設などでは、専門職の見解を聞いてみるといいでしょう。

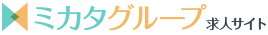

ユニバーサルデザインフードやスマイルケア食を判断基準にする

ユニバーサルデザインフードは、日本介護食品協議会が規格している食品のことです。

日常の食事から介護職まで幅広くお使いいただける、食べやすさに配慮した食品です。

その種類も様々で、レトルト食品や冷凍食品などの調理加工食品をはじめ、飲み物やお食事にとろみをつける「とろみ調整食品」などがあります。

日本介護食品協議会の公式サイトには、咀嚼力や嚥下力にあわせたさまざまな区分で食品の取り扱いがあります。

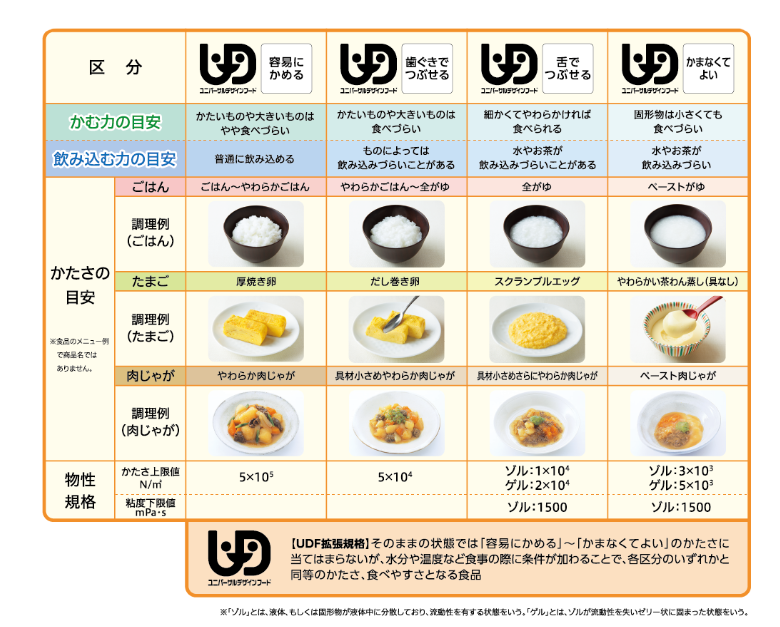

ユニバーサルデザインフードの他にもスマイルケア食というものがあります。

「スマイルケア食」は、健康維持上栄養補給が必要な人向けの食品に「青」マーク、噛むことが難しい人向けの食品に「黄」マーク、飲み込むことが難しい人向けの食品に「赤」マークを表示し、それぞれの方の状態に応じた「新しい介護食品」の選択に寄与するものです。

農林水産省の公式サイトには、上記のように細かく食事形態が区分され、適切な食品を選べるよう参考となる図があります。

提供する食事形態に悩んだら、こういった情報からご利用者様にあった食事形態の区分を判断してみてもいいでしょう。

食事はご利用者様の安全に配慮した形態を提供しよう

本記事では、咀嚼機能や嚥下機能が低下した方でも安全においしく食事ができる、介護食の食事形態についてくわしく解説しました。

生活の大半を施設内や自宅で過ごされている方は、日々食事を楽しみにされています。

支援者は、対象の方が楽しみにされている食事についての理解を深め、定期的に食事の様子を確認し、適切な形態を提供できるよう努めることが重要です。

食事は楽しみでもありますが、その反面間違った提供の仕方をしてしまうと命の危険もあります。

危険は取り除きながら、毎日の楽しみになる食事の提供をしていきましょう。

この記事を書いたのは・・・

小玉 有紀/Webライター

保有資格:介護福祉士/介護支援専門員/介護事務士

福祉系専門学校を卒業したのち、老健で介護福祉士として6年勤務。生活相談員を経験したのち、ケアマネージャーとして5年経験。現在は育児のかたわらライターとして活動中。