介護現場では誰もが遭遇する恐れのある「介護事故」。

対応を誤ると事故の被害が拡大するだけでなく、ご本人やご家族とのトラブルに発展しかねません。民事や行政上の責任を問われる可能性もあるため、普段から対策を考えておくとよいでしょう。

そこで本記事では、介護事故を未然に防ぐために発生する原因や対応策を、元医療安全委員会で介護事故を分析していた筆者が解説します。

この記事の内容

介護事故とは?

介護事故とは、病院や施設、訪問先のご自宅などで介護サービスを提供中に発生する事故のことです。施設側や職員の過失の有無を問わず、身体的・精神的な実害があった、または実害が生じた可能性のある事案を指します。

平成25年に三菱総合研究所が発表した「特別養護老人ホームにおける介護事故予防ガイドライン」によると以下の行為も介護事故に含まれます。

- 自傷、行方不明、チューブ抜去など利用者自身が起こしたケガや事故

- 利用者同士のトラブル

- 経済的・精神的被害

ただし、職員の被害(労災)は介護事故に含まれません。

介護事故の種類

介護現場で発生する事故の一例は以下の通りです。

- 転倒・転落

- 誤嚥(ごえん)

- 誤薬(ごやく)

いずれも介護現場で起こりやすい事故のため、どのような状況で発生しやすいか確認していきましょう。

転倒・転落

介護現場の中で頻繁に見られるのが転倒・転落です。転倒は歩行能力や認知機能の低下が発生要因となり、廊下歩行中や浴室などの滑りやすい環境、夜勤のスタッフが少ない時間帯に発生することが多いです。

転落はベッド周りで発生することがほとんどで、車いすへの移乗時やベッドに座っている際に発生します。擦過傷や骨折などの外傷を負うケースがほとんどで、その後の生活に悪影響を及ぼす可能性が高い介護事故です。

誤嚥(ごえん)

誤嚥(ごえん)とは食事や水分摂取の際、誤って気管へ食べ物や水分が入ってしまい、肺の機能を著しく低下させてしまう介護事故です。悪化すると肺の炎症が生じ、最悪の場合は誤嚥性肺炎を引き起こす危険性があります。

誤嚥性肺炎は脳血管障害やパーキンソン病を患っている方に多く見られ、体の機能低下や寝たきり状態につながってしまうほど恐ろしい病気です。

食事時のむせ込みが目立ってくると、誤嚥のリスクが高まっているサインと言われています。ただし、むせ込みがなくても誤嚥をしているケース(不顕性誤嚥)もあるため、食事や水分摂取の介助時には注意して介助しなければなりません。

誤薬(ごやく)

誤薬(ごやく)とは、本来服用すべきではなかった薬を飲ませてしまう介護事故です。薬の提供時に別のご利用者様の薬を渡してしまった、予定外の時間に薬を服用させてしまったなどが挙げられます。

正しく薬が飲めないことで病状が悪化してしまうケースもあり、薬を提供する際は細心の注意を払わなければなりません。

介護事故の発生状況

いずれの介護事故が多く、それにより生じる障害はどのようなものが多いのか。公益財団法人介護労働安定センターが出した報告書の内容をもとに、介護事故の発生状況を状況別、傷病別にご紹介します。

事故の状況分類

公益財団法人介護労働安定センターの報告した276事例の介護事故を見ると、以下のような結果となりました。

介護施設内で最も多い事故は、転倒・転落の161件で65.6%を占め、次に多いのが誤嚥・誤飲・むせ込みの36件で13%です。

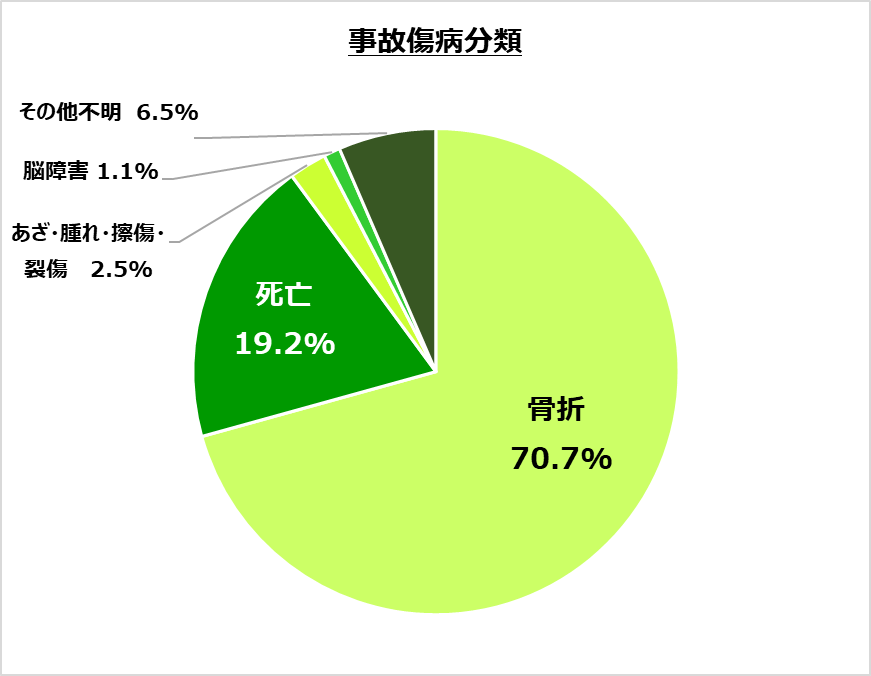

事故の傷病分類

傷病分類の内訳で言うと全体の70.7%が骨折、19.2%が死亡、あざ・腫れ・擦傷・裂傷が2.5%でした。

転倒・転落の事故によって骨折が生じ、病院へ搬送後に死亡するケースもあります。

介護事故の具体的な事例集

では、介護事故はどのような状況で発生するのでしょうか。

- 転倒

- 誤嚥

- 誤薬

これらの事故を例に取り、筆者が実際に遭遇した事例をご紹介します。

転倒事故の具体例

90代の女性、認知症の進行により自宅で一人暮らしが難しくなってきた方が入所されました。その方は帰宅願望が強く、夕方になると職員の制止を振り切って歩き始めてしまいます。

一人にしてしまうと施設の外へ出てしまう恐れがあったため、自室で落ち着かない場合は共有スペースで見守りながら過ごしていただいていました。

休憩の入れ替わりの時間帯、スタッフの人数が少ない状況で見守りの職員がトイレに行くため数分ほど席を外したところ、廊下で転倒し、股関節の付け根部分を骨折してしまったのです。

年齢も考慮し手術はおこなわれなかったため、その方は車いすでの生活を余儀なくされてしまいました。

誤嚥事故の具体例

80代の男性、脳梗塞の後遺症で飲み込みの機能が低下している方。食べ物や飲み物を提供する際にとろみをつけなければいけない方でした。

あるスタッフが男性から呼ばれたところ「普通のお茶が飲みたい」と言われ、とろみが必要なことを確認せず、とろみのついていないお茶を提供してしまったのです。

その結果、水分摂取した夜に発熱し、男性は誤嚥性肺炎と診断されました。

幸い、軽度な状態で済みましたが、食事を食べられない期間が生じてしまい、退院する日が長引いてしまいました。

誤薬事故の具体例

80代の女性、認知症の進行により他のご利用者様の食事を食べてしまう方。

ある日、同部屋の方の服薬をするためにスタッフが入室したところ、セットしていた薬がなくなっていました。

部屋を捜索したところ、その方のベッドですでに飲まれている薬の袋が発見され、誤薬をしてしまったことがわかりました。幸い、飲んだ薬は便を柔らかくするためのものだったため、さほど体調に影響を及ぼすものではありませんでした。

しかし、薬の種類や飲み合わせによっては悪影響を及ぼしかねない状況でした。

介護事故の原因となる3つの”不足”

では、なぜ介護事故が発生してしまうのでしょうか。

- 人員不足(見守りの目が少ない)

- 情報共有不足(スタッフ同士の連携ができていない)

- 整理整頓不足(生活環境が整っていない)

このような3つの不足が原因となる場合が非常に多いです。

人員不足(見守りの目が少ない)

転倒事故の具体例でも触れた通り、介護事故は見守りの目が少ない状況で発生します。介護施設の多くは深刻な人員不足に悩まされており、慢性的に見守りの目が少ない状況です。

人員が十分であっても手薄な時間帯はどうしても発生してしまうため、見守る目の不足は介護事故を引き起こす代表的な原因といえるでしょう。

情報共有不足(スタッフ同士の連携ができていない)

誤嚥事故のように、スタッフ同士の情報共有が十分におこなえていないと介護事故が発生します。今回の事例の場合、申し送りの際に嚥下機能の共有ができていれば発生しなかった事故といえるでしょう。

同じ職種だったとしても、それぞれ持っている知識やスキルにはどうしても差が生まれてしまいます。その差を埋め、事故を引き起こさないためにも、情報共有は密におこなわなければなりません。

整理整頓不足(生活環境が整っていない)

整理整頓ができておらず、生活環境が適切に整っていない状況でも事故は発生します。事例で紹介した誤薬のケースは、ご利用者様の手に届かない場所で薬を管理していれば起きなかった事故です。

そのため、整理整頓や管理体制を整え、発生が予測できる事故は未然に防ぐように努めましょう。ただし、予測できない事故も介護現場では発生します。

地震や大雨などの災害による事故、ご家族様が良かれと思ってやってしまった行動など、全てを予測して対応策を立てておくことは難しいです。とはいえ、自身やスタッフの身を守るためにも、契約書などに可能な範囲で文言を記載しておきましょう。

介護事故の原因はスキル不足の可能性も

介護事故の原因の多くは、上記3つです。

しかし、介護事故はそれだけではなく、職員のスキル不足が原因となることもあります。

例えば、以下のようなスキル不足があると事故を起こしやすいです。

- ご利用者様の状況・状態を正確に把握できていなかった

- 高齢者特有の疾患や状態について知識が足りなかった

- 移乗や食事などの介助方法が曖昧であった

- 頭ではわかっていても実際におこなうと技術不足だった

しかし、これらは職員の努力や工夫で解決できるものです。

スキル不足に気づいたら、解決に向けて対策を考えていきましょう。

本サイトは、介護技術に関するさまざまな記事を掲載していますので、以下の記事をぜひご覧ください。

介護事故が発生した際に生じる責任

では、介護事故が発生した際に生じる責任はどのようなものがあるでしょうか。

- 病院・施設が負う責任

- スタッフ自身が負う責任

これらを民事上の責任と行政上の責任に分けて解説します。

病院・施設が負う責任

病院・施設が負う責任として想定されるのは、民事上の責任(損害賠償)と行政上の責任(指定取消)が考えられます。

民事上の責任(損害賠償)

民事上の責任は、病院や介護施設側が利用者との間で結んだ利用規約を守らなかった場合に生じる、金銭的な賠償です。

例えば介護事故によってご利用者様が死亡した場合、ご本人への慰謝料は1,000万円から2,000万円の範囲になることが多いです。慰謝料はおおよそ1,500万円が基準となり、それぞれの事情に応じて500万円の増減があります。

その他の賠償額の目安は以下の通りです。

- 遺族への慰謝料:約100〜300万円

- 年金の逸失利益:得られるはずだった年金支給額

- 葬儀費用:150万円が上限(金額が下回る場合もあり)

死亡しなかった場合でも、後遺症の有無や将来の介護費などに応じて損害賠償の金額が変わります。

行政上の責任(指定取消)

介護事業所を運営するためには、都道府県や市区町村などから介護事業者として指定を受ける必要があります。

しかし、暴言や暴力などの介護事故(人格尊重義務違反)をスタッフが起こした場合、指定を取り消されてしまうかもしれません。

厚生労働省が平成29年に発表した「介護保険法に基づく介護サービス事業者に対する行政処分等の実態及び処分基準例の案に関する調査研究事業 報告書」によると、平成27年度の処分事例には人格尊重義務違反が19件(3.6%)報告されています。

スタッフの不適切な対応で指定が取消される可能性があるため、接遇などの教育は必須になるでしょう。

スタッフが負う責任

病院・施設が負う責任だけでなく、スタッフが負う責任もあります。

刑事上の責任(業務上過失致死傷罪)

業務上過失致死傷罪とは、「業務上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、5年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金に処する。」(刑法211条)という刑法に基づいた罰則です。

要支援・要介護者に対する介護を仕事としておこなっている場合は業務に該当し、スタッフの人為的なミスで負わせたケガや死亡事故によって業務上過失致死傷罪が成立する可能性があります。

過去の判例で、入浴介助中にシャワーの湯温を十分に確認せず、高温のお湯をかけて熱傷を負わせ、最終的に死亡してしまったものがあります。この時の熱傷がきっかけで死亡したと判断され、業務上過失致死罪が成立しました。

介護事故が発生した際のOK・NG対応

介護事故が発生した際のOKまたはNG対応を以下でご紹介します。

介護事故が発生した際のOK対応

まず、事故発生時のOK対応としては次の4つがあります。

- 早急に報告・応急処置をする

- 上長へ報告後に報告書を作成する

- 事故発生の原因を分析して対策を立てる

- 家族へ報告する

詳細は以下でご説明します。

早急に報告・応急処置をする

事故発生時に何よりも優先しなければならないのが、ご利用者様の安全です。もし外傷を負っていたり、窒息していたりするのであれば、ただちに応急処置をおこなわなければなりません。

一人では冷静な対応が難しい状況も想定されるため、その場合は近くにいるスタッフに救援を要請しましょう。状況の確認や医師・看護師への連絡、他のご利用者様への配慮など、役割分担をするとスムーズに応急処置が可能です。

その後、早急に上長へ状況を報告し、不足している対応がないか指示を仰ぐようにしましょう。

上長へ報告後に報告書を作成する

ご利用者様の安全が確保され、上長への報告が済んだ後はその日のうちに事故報告書(またはインシデント・アクシデント報告書)を作成しましょう。

事故の記憶は発生した当日が最も新鮮です。事故の再発を予防するためにも、状況が落ち着いたら早急に報告書を作成するようにしてください。

事故発生の原因を分析して対策を立てる

報告書の作成時には事故の発生状況を記録するだけでなく、原因を分析し、対策を立案するところまでおこなえるとよいでしょう。新人スタッフだけでなく、業務に慣れているベテランスタッフでさえ同様の事故を起こす可能性があるからです。

ただし、事故の当事者だけでは有効な対策を考えられない場合があります。その時は、部内で検討する時間を設け、より多くの意見を募って原因分析と対策立案ができるとよいでしょう。

家族へ報告する

事故の被害を受けたご本人はもちろん、そのご家族への配慮も忘れてはなりません。事故発生後にはただちに家族へ連絡し、状況説明と今後どのような対策をしていくか説明するようにしましょう。

ご家族への初期対応が不十分な場合、民事上の責任を問われる可能性があります。事故発生時には真摯に対応し、ご理解いただけるように丁寧に説明するようにしましょう。

介護事故が発生した際のNG対応

では、事故発生時のNG対応も合わせて確認していきましょう。

介護事故を報告しない

介護事故を報告しないケースも稀にあります。失敗したことを強く責める、ミスを許さない雰囲気の職場で発生しやすいです。

しかし、ほとんどの場合は別のスタッフが異変に気づき、事故が明るみになります。事故の規模が拡大する前に報告できるよう、職場の雰囲気を改善する取り組みも必要かもしれません。

介護事故を隠してしまう

残念ながら、責任を逃れるために事故を隠してしまうケースもあります。こちらも別のスタッフが発見する場合がほとんどで、事故発生の数日後に悪化した状態で気付くことも。

事故を隠すのはご本人やご家族だけでなく、職場内の信頼も失う行為になります。いずれは必ずバレるため、隠す行為は絶対にやめましょう。

介護事故を防ぐためのリスクマネジメント

介護事故発生時のOK行為を増やし、NG行為を減らすため、普段から事故を減らす取り組みや仕組み作りをしなければなりません。

介護事故に備えるリスクマネジメントとして、以下の4つが挙げられます。

- 既存のルールや仕組みを見直す

- ヒヤリ・ハットの報告を行う

- ケーススタディを実施する

- 申し送りの方法を見直す

以下で詳しく解説していきます。

既存のルールや仕組みを見直す

まずは既存のルールや仕組みを見直すことから始めましょう。

働くスタッフや入所するご利用者様は常に変わります。以前までは問題なく運用できていたルールや仕組みでも、その場にいるメンバーが変われば調整が必要です。

また、国から示される制度も3〜5年のサイクルで変わるため、数年に一度はルールや仕組みを見直してみてはいかがでしょうか。

ヒヤリ・ハットの報告を行う

ヒヤリ・ハットの報告も事故を未然に防ぐ有効な手段です。

ヒヤリ・ハットとは、事故に至らずに済んだことでも「危ない!」と感じた事象のことを指します。思いがけない出来事に「ヒヤリ」としたり、事故が起こる前に「ハッ」としたりすることが名前の由来とされていて、介護現場でも日常的に発生します。

ヒヤリ・ハットの報告は、今後起こるかもしれない重大事故への対策を考える重要な機会です。スタッフにも呼びかけ、積極的に報告が上がる環境を整えましょう。

介護事故を防ぐための施策であるヒヤリ・ハットについてより詳しく知りたい方は、以下の記事も合わせてご覧ください。

ケーススタディを実施する

事故の発生を予見できるよう、事故を想定したケーススタディの実施も有効です。避難訓練や消防訓練などを思い浮かべる方が多いのではないでしょうか。

ご利用者様の部屋やトイレ、お風呂場などで発生する事故を想定し、どのように対応すれば未然に防げるか訓練しておくとよいでしょう。

申し送りの方法を見直す

介護事故を防ぐためには、日々の申し送りも重要です。

なぜなら、ご利用者様の日々の様子や変化を確実に職員間で共有し認識を揃えることで、勘違いからの事故を防ぐことにつながるからです。

例えば、ご利用者様が体調を崩していたことがしっかりと申し送りされていれば、見守りが徹底でき、体調不良のふらつきによる転倒事故を防げる可能性があります。

申し送りの際には、必要な情報をピックアップして他の職員に伝えるスキルが大切です。

不必要な情報と必要な情報を整理しないまま申し送りをしてしまうと、受け取る側は混乱し、必要な情報だけを頭に入れることができなくなってしまうからです。

介護現場の申し送りの方法について、もっとくわしく知りたい方はぜひこちらの記事をご覧ください。

介護事故の報告書を作成するポイント

ここでは、介護事故が発生してしまった場合に報告書を作成するポイントをご紹介します。

- 発生時刻や状況を正確に記載

- 事故状況の把握のために挿絵や写真を添付

- 事故原因を論理的に分析

- 報告書作成後に検討会を実施

以下でくわしく解説していきます。

発生時刻や状況を正確に記載

事故報告書を作成する際には、発生時刻や状況を正確に記載するようにしましょう。ここで活用できるのが5W1Hです。

- When:いつ

- Where:どこで

- Who:誰が

- Why:なぜ

- What:なにをした

- How:どのように

これらの項目は事故状況を正確に把握する上で重要な内容です。書式に沿って記載し、どのような状況で事故が発生したのか誰でもわかるように記載しましょう。

事故状況の把握のために挿絵や写真を添付

文章のみでは状況を伝えづらい場合は、挿絵や写真を添付するとより質の高い報告書になります。事故の当事者が写真を撮影するのが難しい場合は、フォローに入ったスタッフが変わりに撮影すると、事故当時の状況が把握しやすくなるでしょう。

また、写真が撮れない場合は別紙に絵を描き、添付すると報告を受けた上長も状況を把握しやすくなります。より効果的な対策を検討するためにも、挿絵や写真の添付を行ってみてください。

事故原因を論理的に分析

報告書の作成時には、事故原因を客観的かつ論理的に分析しなければなりません。私情が入ってしまうと正確な原因分析がおこなえず、的外れな対策を立案してしまうからです。

もし、論理的に報告書を作成できない場合、医療安全委員や上長に仮の報告書を確認してもらうとよいでしょう。自分では気付けなかった疑問点が発見でき、より客観的で正確な内容の報告書に近づいていくはずです。

報告書作成後に検討会を実施

報告書を作成した後は、部内などで検討会を実施してみてください。他スタッフに事故の状況や原因が周知されることで、同じ事故をくり返さずに済むようになります。また、より客観的な意見が集まり、効果的な対策を立案できますので、業務の合間などに検討会を実施してみてはいかがでしょうか。

介護事故に関する質問

最後に、介護事故に関する質問をご紹介します。

個人が訴えられるケースはありますか?

職員個人に過失があったとしても、病院や施設が連名で被告になるケースがほとんどです。

病院や施設は職員を雇用して利益を得ており(報償責任)、職員を通して事故の危険を発生させている(危険責任)責任を負っています。これを使用者責任(民法715条)といいます。

一般的に、職員個人が賠償される金額を補填できるとは考えづらいです。金額を支払えない個人のみを訴えるのではなく、使用者責任がある法人を訴える方が、被害を被ったご利用者様やご家族としても現実的であるといえるでしょう。

まとめ|介護事故の発生原因や対応策を把握し、事故を未然に防ごう!

今回は、介護事故を未然に防ぐために発生する原因や対応策を、元医療安全委員会で介護事故を分析していた立場から解説しました。

転倒や転落、誤嚥などは介護現場で働いていると遭遇しやすい介護事故です。それぞれ発生しやすい原因がありますので、対応方法と合わせてしっかりと把握しておきましょう。

また、予防策だけでなく、事故発生後の対応も同様に大切です。ご本人やご家族へのフォローや報告は、対応を誤るとトラブルにつながりかねないため、丁寧かつ迅速に行うように心がけてくださいね。

この記事を書いたのは・・・

梶原 たくま/Webライター

保有資格:理学療法士

2014年に理学療法士免許取得。生活期の病院に勤務し、入院・外来・予防・通所・訪問リハビリテーションに従事。現在は訪問看護ステーションと医療系出版社に所属しつつ、ライター活動を行っている。